Coincidindo com a premiação com o Urso de Ouro do filme Tropa de Elite, o último número da revista Estudos Avançados da USP apresenta um dossiê sobre “crime organizado”. Nele, especialistas em violência e segurança pública apontam diversas contradições e avaliam que, entre avanços e recuos, resta esperança para a segurança pública no Brasil.

As cenas de violência exibidas em Tropa de Elite, filme brasileiro premiado com o Urso de Ouro no dia 16 de fevereiro, em Berlim, ilustram o pavor, a insegurança e a desconfiança que povoam o imaginário dos brasileiros em se tratando de segurança pública. Mas a esperança é a última que morre. Pelo menos o diretor, José Padilha, comentou na cerimônia de premiação que a boa recepção que o filme está tendo perante o público é sinal de que as pessoas “estão mandando uma mensagem: querem o fim da corrupção policial e da violência”.

Este desejo unânime movimentou também o dossiê sobre “crime organizado” lançado no último número da revista Estudos Avançados da USP. Especialistas em violência e segurança pública apontam contradições entre: a institucionalização da segurança pública como matéria de Estado e seu travamento político; a reconfiguração espacial da violência e as quedas nas taxas de homicídio; as políticas conservadoras de encarceramento e a humanização dos presídios; o avanço do crime organizado e o desafio da adoção de políticas democráticas. Os pesquisadores avaliam que, entre avanços e recuos, resta esperança para a segurança pública no Brasil.

No dossiê, quem apresenta uma postura mais otimista é Luiz Eduardo Soares, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing e secretário de Valorização da Vida e Prevenção da Violência de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Numa recapitulação da história recente da Política Nacional de Segurança Pública, desde o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), Soares vê um avanço contínuo, porém atravancado pelas condições políticas. Segundo ele, o mérito do governo FHC teria sido o de conferir à questão da segurança um status político superior, tendo firmado compromisso com a agenda dos direitos humanos.

Já o governo Lula teria apresentado uma proposta mais audaciosa, presente no Plano Nacional de Segurança Pública, que previa: a normatização do Sistema Único da Segurança Pública (Susp); a instalação de Gabinetes de Ação Integrada nos estados; e a desconstitucionalização das polícias, para que cada estado pudesse ter autonomia para definir o modelo de polícia que deseja, precisa e/ou pode ter. “Soluções uniformes não são necessariamente as melhores”, explica Soares. O plano firmava o compromisso de que segurança pública é matéria de Estado, não podendo ficar à mercê de querelas político-partidárias. O plano visava a reforma das polícias, do sistema penitenciário e a implantação de políticas preventivas e intersetoriais.

Ousado nas intenções, entretanto, o plano não teve continuidade. Como o calendário eleitoral anda mais rápido que o tempo exigido para que as políticas públicas comecem a dar resultados, a adoção do plano foi substituída por ações da Polícia Federal. Na avaliação de Soares, “por mais virtuosas que tenham sido, ações policiais não podem substituir uma Política de Segurança Pública”.

Apesar disso, um passo foi dado em agosto do ano passado, com a criação do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). O programa, porém, passa ao largo da regulamentação do Susp. Ainda assim, Soares acredita que o Pronasci tem potencial para produzir bons resultados, mesmo que parciais e insuficientes.

Queda nas taxas de homicídio

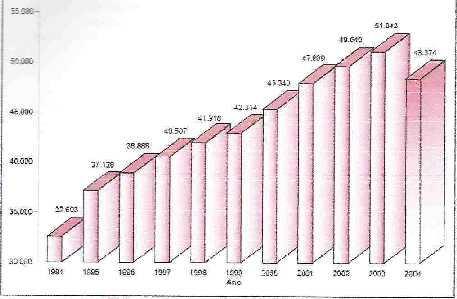

Outra informação de certa maneira reconfortante é trazida por Sérgio Adorno, professor de Sociologia da Universidade de São Paulo (USP) e coordenador do Núcleo de Estudos da Violência (NEV), e por Fernando Salla, pesquisador do mesmo núcleo: as taxas de homicídio no Brasil foram crescentes ao longo da década de 90, principalmente entre jovens com idade entre 15 e 24 anos. Entretanto, a partir de 2002, coincidindo com o início do governo Lula, “as taxas de homicídio vêm apontando declínio, nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, cujas razões ainda não são bem conhecidas”.

Fonte: Revista “Estudos Avançados” da USP.

Uma possibilidade de explicação é a reconfiguração espacial da violência homicida no país, com a emergência de municípios com taxas de violência extremamente elevadas, maiores que as das capitais e regiões metropolitanas. Segundo Júlio Weiselfisz, diretor de pesquisa do Instituto Sangari, a violência acompanharia o processo de descentralização e desconcentração do desenvolvimento econômico do país. Mesmo assim, os dados de sua pesquisa – o mapa das mortes por violência – trazem certo alívio: enquanto o número de homicídios no país crescia de forma assustadora até 2003, com taxas em torno de 5,1% ao ano, “em 2004, a tendência histórica reverteu-se de forma significativa. O número de homicídios caiu 5,2% em relação a 2003, fato diretamente imputável às políticas de desarmamento desenvolvidas nesse ano”.

Desafios

Combater as condições sociais, políticas e institucionais que favorecem a existência e o crescimento do crime organizado e da violência a ele associada é o grande desafio para a melhoria da segurança pública. Em Tropa de Elite, o capitão Nascimento, personagem principal do filme, afirma que, para sobreviver, um policial tem que ser omisso, corrupto, ou “ir para a guerra”, o que justificaria ações de tortura praticadas por ele. Por isso, derrotar a corrupção no interior das corporações policiais faz parte deste desafio, já que as organizações criminosas reagem às atitudes do poder público.

Foto: Maurício Lima/Agência France Presse, Revista “Estudos Avançados” da USP.

Adorno e Salla comentam, por exemplo, que há indícios de que a formação e consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC), em São Paulo, estejam relacionadas à política de encarceramento maciço, que aprofundou a superlotação nos presídios paulistas, e às medidas de isolamento, como a criação das unidades especiais e do Regime Disciplinar Diferenciado, praticadas pelos governos Covas e Alckmin. “O crime se modernizou; porém, a aplicação da lei e ordem persistiu enclausurada no velho modelo policial de correr atrás de bandidos conhecidos ou apoiar-se em redes de informantes. E tudo isso, a despeito dos enormes investimentos em segurança pública”, acrescentam eles.

Por um horizonte democrático

Por outro lado, Adorno e Salla lembram que essas medidas conviveram com a consolidação do Estado de Direito e a adoção de diretrizes democráticas, como as políticas de humanização dos presídios e a criação de Secretarias de Administração Penitenciária separadas das Secretarias Estaduais de Segurança Pública.

Para os pesquisadores, o crescimento do crime organizado está relacionado a fenômenos sociais novos, como o neoliberalismo, a globalização, o avanço tecnológico, a desregulamentação dos mercados, a flexibilização das relações e garantias de trabalho. Mas também com características históricas da sociedade brasileira, como a enorme pobreza e a ausência ou fragilidade dos direitos e da legalidade. Vera da Silva Telles, professora de Sociologia da USP e pesquisadora do Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania (Cenedic) e Daniel Hirata, do mesmo centro, pontuam que o crime organizado no Brasil é marcado por relações de identidade baseadas na pobreza e na vida nas fronteiras incertas da informalidade, da ilegalidade e do ilícito. Combatê-lo, neste sentido, depende muito da consolidação democrática do Estado de direito e da cultura dos direitos na vida cotidiana, e não só da política de segurança pública.