Pesquisadores da Academia de Ciências da China desenvolveram um novo reator de fusão nuclear supercondutor como fonte alternativa de geração de energia para o país, que, segundo seus estudos, deverá sofrer de carência de recursos energéticos nos próximos anos. O processo de fusão nuclear do reator é o mesmo da geração de calor pelo sol e outras estrelas e por essa razão os chineses o chamaram de “sol artificial”. O novo reator deverá ser montado entre março e abril e seus primeiros testes experimentais estão previstos para o segundo semestre. O custo do reator é estimado em US$ 37 milhões, apenas cerca de 6% do custo de produção de reatores similares em outros países.

Pesquisadores da Academia de Ciências da China desenvolveram um novo reator de fusão nuclear supercondutor como fonte alternativa de geração de energia para o país, que, segundo seus estudos, deverá sofrer de carência de recursos energéticos nos próximos anos. O processo de fusão nuclear do reator é o mesmo da geração de calor pelo sol e outras estrelas e por essa razão os chineses o chamaram de “sol artificial”. O novo reator deverá ser montado entre março e abril e seus primeiros testes experimentais estão previstos para o segundo semestre. O custo do reator é estimado em US$ 37 milhões, apenas cerca de 6% do custo de produção de reatores similares em outros países.

O experimento faz parte do projeto EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak) e é uma atualização do reator HT-7, construído em parceria com a Rússia nos anos 1990. Ricardo Magnus Osório Galvão, do departamento de Física Aplicada da USP e diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF) afirma que o reator de fusão nuclear, ou tokamak (veja box ao final), chinês “não introduz nenhum conceito novo nesta pesquisa, o que não tira o seu mérito, pois é um tokamak que tem todas as bobinas produtoras do campo magnético supercondutoras”. Existem no mundo outros tokamaks com bobinas supercondutoras, em particular o Tore Supra, da França. Porém, o “sol artificial” chinês, que está em construção há muitos anos, é baseado em um projeto mais avançado.

As iniciativas nacionais, como a chinesa, visam contribuir para o projeto Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor), que tem sido desenvolvido por um consórcio entre Estados Unidos, União Européia, Rússia, China, Japão, Coréia do Sul e Índia. Há um grande interesse da Comunidade Européia em incluir o Brasil nesse programa, diz Galvão. Em novembro passado, uma comissão de especialistas da Comunidade Européia esteve visitando laboratórios e empresas brasileiras, a convite do Ministério da Ciência e Tecnologia, para avaliar as possibilidades de o país participar. Mas, para o pesquisador brasileiro, “certamente, se isto vier a acontecer, não será pagando a contribuição padrão, equivalente a dez por cento de seu custo (cerca de 6 milhões de euros em 8 anos)”. Na próxima visita do presidente Luiz Inácio da Silva ao Reino Unido, em março, há grande possibilidade que um protocolo de intenções ou acordo de cooperação científica seja assinado, envolvendo a participação brasileira em projetos europeus de fusão, mas não necessariamente no Iter.

Ao contrário do processo de fissão, empregado nas usinas nucleares atuais, a fusão nuclear não utiliza o urânio enriquecido como combustível. A fonte de energia dos reatores são os elementos químicos deutério, encontrado na água do mar, e lítio, abundante na crosta terrestre. “Caso os reatores e a fusão se mostrem técnica e economicamente viáveis, a disponibilidade de combustível garantiria a energia necessária para o mundo por pelo menos mil anos”, afirma Galvão. Além disso, ele diz que não há emissão de gases causadores do efeito estufa nem a produção de lixo radioativo de longa duração. Enquanto os rejeitos das centrais nucleares atuais têm que ser guardados de forma segura por pelo menos cerca de mil anos, antes que a radioatividade decaia a níveis aceitáveis, os rejeitos dos reatores a fusão decairão em cerca de cinqüenta anos.

Há ainda outro aspecto positivo da nova tecnologia que diz respeito ao fato de não existir risco de explosão ou vazamento porque o plasma só fica quente enquanto está confinado ou sendo alimentado com combustível. No caso de haver quebra do confinamento o reator é desligado e o processo de fusão é automaticamente interrompido. “Além disso, não há qualquer possibilidade de utilização do reator para produção de artefatos bélicos”, enfatiza o diretor do CBPF. Em termos de energia gerada, o ITER está projetado para produzir dez vezes mais a energia que consumir.

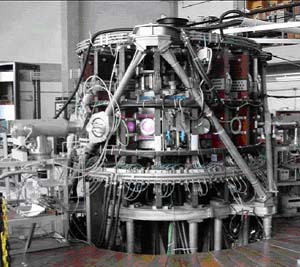

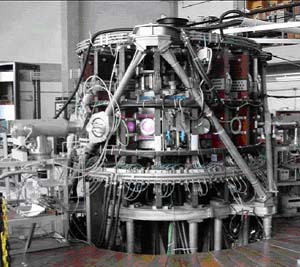

Reator tokamak TCABR em operação na USP

A principal desvantagem dos reatores a fusão é que, embora a viabilidade científica do método tenha sido demonstrada, há várias questões técnicas ainda não resolvidas e, certamente, a produção de energia por reatores a fusão será muito mais cara do que por reatores a fissão. De acordo com Galvão, a viabilidade econômica dos reatores a fusão ainda é desconhecida, pois dependerá de desenvolvimentos tecnológicos e de uma configuração incerta da matriz energética nas próximas décadas. Para ele, dificilmente os reatores a fusão entrarão em operação nos sistemas energéticos antes de meados deste século.

As primeiras reações de fusão nuclear controlada foram obtidas no maior tokamak em operação, o JET, da Comunidade Européia, no início da década de 90 e logo em seguida pelo norte-americano, TFTR. Na China, o programa de pesquisa do tokamak supercondutor foi iniciado em 1991 e está sediado na cidade de Heifei, capital da província de Anhui. No Brasil, a pesquisa em fusão nuclear tem sido conduzida desde meados da década de 70 por grupos universitários. Quanto à participação do país na construção de tokamaks, o Laboratório de Física de Plasmas da Universidade de São Paulo construiu o primeiro reator desse tipo na América Latina, o TBR-1, que operou de 1981 a 1992. Atualmente estão em operação o TCABR, no Laboratório da USP, o ETE, no Laboratório Associado de Plasmas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), e o pequeno Nova-Unicamp, no Laboratório de Plasmas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

********************************************************** BOX Reatores de fusão nuclear

São também chamados de “tokamak”, uma abreviação russa para “câmara magnética toroidal”. Trata-se de um potente eletro-imã que mantém confinada a reação de fusão termonuclear do hidrogênio ou seus isótopos (deutério e trítio), por meio de seu campo magnético. Esse campo direciona a movimentação dos íons e elétrons para suas linhas de força, impedindo que os elementos superaquecidos, na forma de plasma, toquem o material das paredes. O isolamento magnético permite que o plasma alcance temperaturas altíssimas, que podem chegar a 700 milhões de graus Celsius, sem que haja desgaste do reator. O processo induz a fusão entre os núcleos dos átomos por meio da elevada temperatura e libera uma imensa quantidade de energia. O grande desafio desse processo é controlá-lo.