Pesquisadores estudam a aplicação terapêutica e profilática de plantas medicinais para o tratamento de alergias. Lafoensia pacari (dedaleira ou magava brava) e Solanum asperum (coça-coça ou jurubeba-branca) são apontadas como possíveis fontes de metabólitos secundários com propriedades antiinflamatórias.

Faccioli contou que a idéia de estudar a mangava brava, também conhecida como dedaleira (Lafoensia pacari St.Hill), surgiu após contato com Deijanira Albuquerque, da Universidade Federal do Mato Grosso, que pretendia demonstrar cientificamente as propriedades antiinflamatórias da planta usada popularmente para úlcera gástrica, combate a febre, tônico e cicatrizante. No Paraguai, a planta é chamada de morosyvo e é utilizada para o tratamento de câncer.

Conduzido principalmente por Alexandre Rogério, os trabalhos resultantes dessa linha de pesquisa já haviam mostrado efeitos antiinflamatórios da dedaleira em modelos experimentais de infecção. Além disso, o ácido elágico – composto fenólico encontrado em muitos alimentos, dentre eles o morango, e um dos metabólitos secundários da dedaleira – foi identificado como responsável por esses efeitos, explica Faccioli.

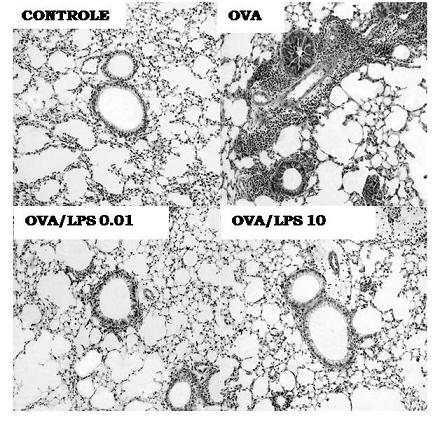

No trabalho atual, os pesquisadores utilizaram o modelo clássico de induzir alergia em camundongos usando o alérgeno ovalbumina, uma proteína de ovo de galinha. Quando administrada em condições e intervalos adequados, a proteína leva ao desencadeamento de vários sintomas da asma, como intensa infiltração de células no pulmão, liberação de moléculas inflamatórias, dificuldade em respirar quando desafiado com substância broncoconstrictora, produção exacerbada de muco no pulmão, entre outros.

Quando tratados com o extrato da planta, assim como com o ácido elágico, os camundongos apresentaram uma diminuição no número de eosinófilos e neutrófilos – células inflamatórias – no pulmão em comparação com os alérgicos não tratados. Além disso, os pesquisadores observaram também uma inibição na liberação de citocinas como IL-5, IL-4 e IL-13, moléculas aumentadas em processos inflamatórios com predomínio de eosinófilos, como aqueles que ocorrem nas alergias, na asma e em algumas parasitoses, afirma a pesquisadora.

Mas nem todos os atributos importantes da asma foram controlados com o tratamento. O extrato da mangava brava foi incapaz de inibir significativamente a síntese de substâncias (leucotrienos), que causam broncoconstricção, secreção de muco e aumento da permeabilidade vascular característicos da asma. Contudo, os pesquisadores observaram uma tendência do tratamento com ácido elágico em diminuir a síntese de leucotrienos. E concluem: “Esses tratamentos reduziram alguns dos mais significativos fenótipos relacionados com a asma”, o que confirma o uso popular da mangava brava como agente antiinflamatório. Além disso, Faccioli destaca que “há indicativos que o extrato alcoólico da Lafoensia pacari não é tóxico”, com base em ensaios in vitro e in vivo.

Extrativismo

E de onde são coletadas as plantas para a obtenção do extrato? “É um problema uma espécie ser indicada para uso farmacológico e não ser cultivada”, destaca Maria de Fátima Barbosa Coelho, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, no Rio Grande do Norte. A pesquisadora afirma que desconhece que a Lafoensia pacari seja cultivada para a extração da casca para uso medicinal. No entanto, isso não seria problema, uma vez que “suas sementes germinam com facilidade, pode-se fazer mudas e transplantar para o campo aos cinco ou seis meses, e com cerca de três anos algumas plantas já apresentam um bom desenvolvimento do tronco e poderiam fornecer cascas”, orienta a pesquisadora. Laércio Wanderlei dos Santos, que desenvolveu sua dissertação de mestrado com Maria de Fátima Coelho, obteve bons resultados com adubação orgânica da mangava brava em Barra do Garças, Mato Grosso.

Opções de plantas medicinais não faltam na vasta biodiversidade brasileira. Outra possibilidade que vem sendo aventada pelos pesquisadores é o uso de flavonóides – substâncias químicas encontradas principalmente em frutas e verduras vermelho-alaranjada, em polens e em flores – para o tratamento e prevenção de alergias. Karina Carla de Paula Medeiros e Márcia Regina Piuvezam, do Programa de Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos da Universidade Federal da Paraíba, desenvolvem atualmente projeto em colaboração com Russo, para o estudo de um flavonóide derivado do kanferol, extraído das partes aéreas da planta Solanum asperum Richard, conhecida popularmente por coça-coça, jussara, jurubeba-branca ou velame-bravo. O objetivo é avaliar o efeito da administração desse flavonóide tanto na prevenção quanto no tratamento da asma já estabelecida, no mesmo modelo experimental em camundongos descrito acima. Dados preliminares sugerem que o derivado do kanferol inibe reações inflamatórias, bem como melhora a função pulmonar relacionada com a asma alérgica; no entanto, os mecanismos envolvidos do flavonóide para tais efeitos ainda estão em investigação. “Entendendo os mecanismos básicos é possível desenvolver produtos que atuem durante a sensibilização com o alérgeno ou diminuam os sintomas do indivíduo já sensibilizado”, conclui Russo.