Muitas dúvidas ainda rondam os efeitos do aquecimento global no planeta. A noção de “consenso”, produzida por pesquisadores de institutos e universidades, acolhe diferenças e divergências importantes. Está em jogo não apenas a necessidade de mais estudos sobre o assunto, mas a seleção e conexão que acontecerá entre os resultados na esfera das decisões políticas. No Brasil, pesquisadores ressaltam que o documento divulgado pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês) não levou em consideração os dados recentes sobre derretimentos das geleiras e a influência das correntes marítimas na mudança do clima. Diante dos cenários produzidos por cientistas, o Ministério do Meio Ambiente (MMA), que também divulgou estudos feitos no final de fevereiro, assume uma postura mais cautelosa tomando os estudos como indicadores e não como verdades absolutas.

Aziz Ab’Sáber, professor emérito de geografia da Universidade de São Paulo (USP), é um dos pesquisadores que tem destacado a necessidade de cautela em relação às informações produzidas na academia. Em entrevista à Folha de São Paulo, divulgada na matéria “Aquecimento é bom para a floresta”, publicada no dia 15 de março, destacou que o relatório do IPCC é um importante instrumento para formulação de políticas, mas acha que foi um “erro” não considerar a influência das correntes marítimas nas mudanças climáticas.

Carlos Nobre, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em entrevista à ComCiência, ressalta outros aspectos que o relatório do IPCC desconsiderou: os últimos resultados apresentados do derretimento de geleiras. Em sua opinião esses dados podem influenciar em um aumento de até 1m no nível do mar até o final do século XXI. “Isso traz profundas conseqüências para os ecossistemas costeiros, para as populações que habitam as cidades litorâneas como também para as Regiões Metropolitanas”, afirma. O aquecimento da atmosfera pode influenciar no aumento do nível do mar de duas maneiras: pela expansão do volume da água através da expansão térmica pode e pelo derretimento das calotas polares.

No último 27 de fevereiro, o MMA, publicou o relatório intitulado Mudanças Climáticas e seus Efeitos sobre a Biodiversidade Brasileira, coordenado pelo professor José Marengo. O estudo foi encomendado em 2004, portanto antes da divulgação do sumário executivo do IPCC, e baseou-se nos dados do Terceiro Relatório de Avaliação (TRA), de 2001. O estudo do MMA, diferente do IPCC, leva em consideração os dados sobre o derretimento das geleiras e conclui, em relação ao aumento do nível do mar, que o aquecimento pode “provocar um empilhamento de até 20 cm de água na costa do Rio de Janeiro, e calçadões, casas e bares construídos à beira mar poderão ser destruídos”. Cerca de 42 milhões de brasileiros, ou 25% das pessoas que vivem em cidades do litoral, seriam atingidas pela elevação do nível do mar, prevê o estudo.

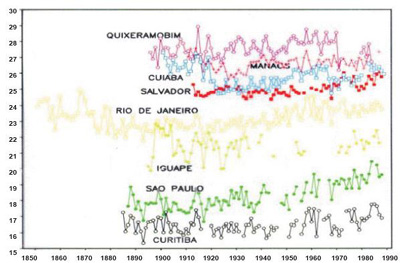

O estudo analisou o comportamento da água e da temperatura do ar ao longo do século passado, e fez projeções sobre como será o clima brasileiro nos próximos 90 anos. Previsões que apontam para graves conseqüências não apenas para as zonas costeiras, mas para todo o território brasileiro. Os cenários, passados e futuros produzidos pelas pesquisas, colocam em questão os rumos a serem tomados daqui para a frente, tanto na própria academia, como nos órgãos do governo envolvidos na formulação de políticas públicas que visem conter os efeitos do aquecimento global, ou pensar em medidas adaptativas para que a população não sofra consequências desses efeitos.

Por exemplo, para Wagner da Costa Ribeiro, professor de Geografia da Universidade de São Paulo, é preciso focar agora em novos estudos sobre eventos extremos – chuvas fortes, nevascas e secas mais intensas – que serão mais freqüentes, em especial nas áreas metropolitanas. “O que devemos fazer é projetar o cenário de aumento de 2° C em média no Brasil – na visão otimista e 4° na visão pessimista – e avaliar em que medida isso afetaria a dinâmica pluviométrica, a oferta hídrica, e em que medida isso afetaria o deslocamento da população”, defende. Em sua opinião, “uma das questões que deveríamos estar muito preocupados é o deslocamento populacional pelo agravamento das questões ambientais”. A possibilidade de que o aumento do nível do mar atinja as cidades litorâneas coloca em discussão a remoção e realocação da população que genericamente tem sido chamada de “refugiados ambientais”.

Representantes do MMA têm afirmado em diversos jornais e revistas que os estudos sobre as mudanças do clima devem ser vistos com muita cautela. Primeiro, porque as metodologias usadas nas pesquisas não são iguais, e geram resultados diferenciados; segundo, porque as políticas públicas a serem formuladas a partir dos resultados não podem ser equivocadas, pois trariam prejuízos de diversas dimensões.

Divergências entre os cientistas brasileiros

Durante o 1º Simpósio Brasileiro de Mudanças Ambientais Globais, realizado entre os dias 11 e 12 de março, no Rio de Janeiro e organizado pelo INPE, pesquisadores apontaram a possibilidade do impacto do aquecimento global na Amazônia desequilibrar todo o sistema climático daquela região, levando à savanização da floresta. As pesquisas que Carlos Nobre desenvolve no INPE indicam que é muito forte essa possibilidade. Segundo o pesquisador, a floresta equatorial pode se tornar semelhante ao sertão ou ao cerrado do Brasil, porém bastante empobrecida, com uma fisionomia semelhante ao cerrado, mas com uma diversidade biológica bem inferior.

A savanização da Amazônia não é consensual entre pesquisadores brasileiros. Aziz Ab’Sáber, não concorda com as especulações a respeito das conseqüências do aquecimento na Amazônia e destaca que elas precisam ser vistas com muito cuidado. Para o geógrafo, a Amazônia não vai virar cerrado, o que pode acontecer, devido ao aquecimento da atmosfera, é uma alteração apenas nas bordas da floresta e a penetração de novos minibiomas. “Mas é certo que a floresta vai continuar, pois a oeste, os regimes de chuvas não deverão ser muito afetados”, afirma.

Para saber mais